Пресная вода составляет всего около 2,5% от общего объёма на планете, причём большая её часть скрыта в ледниках и глубоких подземных горизонтах. Реально доступные источники — реки, озёра и верхние подземные воды — крайне ограничены, тогда как спрос неуклонно растёт.

Уже сегодня 3,6 млрд человек испытывают нехватку воды хотя бы один месяц в году, и к 2050-му эта цифра превысит 5 млрд. По прогнозам, к концу века около 850 млн человек окажутся в зоне острого дефицита из-за снижения речного стока на фоне изменения климата. Одновременно увеличиваются и потребности: к 2050 году человечеству понадобится на 70% больше воды и на 20% больше продовольствия.

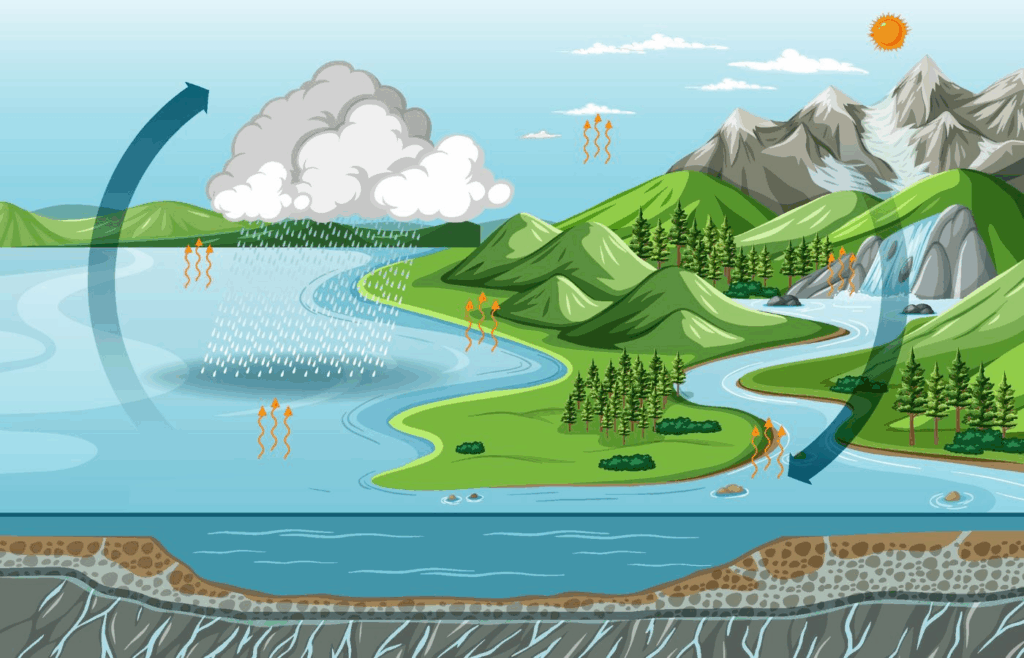

Изменение климата уже сегодня ощутимо влияет на водные запасы. Гидрологический цикл становится менее предсказуемым: экстремальные осадки, наводнения и засухи происходят всё чаще. 2023 год стал самым тёплым за историю наблюдений, вызвав обмеление рек и широкомасштабные засушливые условия. Быстрое таяние льдов лишь усиливает проблему: за последний год ледники потеряли рекордные 600 гигатонн массы — максимум за последние полвека.

В результате многие страны уже балансируют на грани водообеспечения, и проблема всё чаще воспринимается не только как экологическая, но и как социально-политическая. Эксперты предупреждают о риске будущих «водных войн», а ООН внесла водный кризис в список ключевых глобальных рисков современности.

Но не только климат влияет на запасы воды. Технологии тоже играют двойственную роль: они могут как смягчить водный дефицит, так и усугубить его, оставляя значительный «водный след». Далее разберём, как именно прогресс влияет на водные ресурсы.

Технологии на страже водных ресурсов.

Современные решения помогают не только экономить воду, но и буквально создавать её заново. В некоторых странах без таких технологий жизнь сегодня была бы невозможна.

Опреснение морской воды.

Вода из океана всё чаще становится источником питьевой влаги. Крупные опреснительные заводы работают в Дубае, Израиле, Сингапуре и других регионах с жарким климатом. Израиль, например, покрывает опреснением значительную часть своих потребностей и даже возвращает излишки обратно в озеро Кинерет. В ОАЭ свыше 90% питьевой воды приходит именно из моря. Технология требует больших энергозатрат, но активно совершенствуется — новые установки работают эффективнее, а исследования направлены на снижение себестоимости.

Умное орошение и агротехнологии.

Сельское хозяйство потребляет около 70% всей пресной воды, поэтому именно здесь технологии дают наибольший эффект. Капельный полив подаёт воду прямо к корням растений и экономит до 70% влаги по сравнению с обычным поливом «затоплением». Израиль и ряд других стран уже внедрили эти системы, добиваясь при этом ещё и роста урожайности. Но пока что в мире капельным поливом пользуются лишь несколько процентов фермеров. Помимо «капелек» набирают популярность дождевальные установки с датчиками и подземные трубы, исключающие испарительные потери. Всё это позволяет снизить расход воды минимум на треть без ущерба для урожая.

Мониторинг и «цифровые водоканалы».

В городах воду теряют не меньше, чем в полях: старые сети, утечки, нелегальные подключения. Умные датчики и счётчики позволяют отслеживать давление и расход в режиме реального времени, моментально сигнализируя о проблемах. Концепция «цифрового водоканала» уже внедряется: вся сеть подключается к единой IoT-платформе, где операторы видят каждую утечку. Потери сокращаются, качество воды контролируется круглосуточно, а лишний забор из природных источников становится ненужным.

Повторное использование воды.

«Вторая жизнь» стоков — одна из самых перспективных стратегий. В Израиле до 80% сточных вод проходят очистку и возвращаются в сельское хозяйство. В Сингапуре воду из канализации доводят до питьевых стандартов на заводах NEWater, и жители города уже спокойно относятся к такому «круговороту». Современные фильтры и мембраны делают сточные воды пригодными не только для полива, но и для промышленности и даже для питья. По сути, каждая капля может быть использована дважды — и это колоссально снижает нагрузку на реки и подземные горизонты.

Очистка и новые источники.

Современные фильтры, мембранные реакторы, ультрафиолет и озонирование позволяют превращать даже сильно загрязнённую воду в ресурс. На предприятиях доля оборотной воды уже достигает 90–95%, что почти устраняет сбросы в реки. В быту люди тоже всё чаще используют домашние системы очистки, уменьшая потребность в бутилированной воде. А в отдалённых регионах начинают применять генераторы влаги из воздуха: солнечные панели конденсируют влагу прямо из атмосферы, превращая её в чистую воду.

В сумме все эти технологии показывают: даже в условиях дефицита можно «добывать» пресную воду, экономить каждую каплю и снижать нагрузку на природу.

Негативное влияние технологического прогресса на воду.

Технологии помогают нам экономить и добывать воду, но у медали есть и обратная сторона. Высокотехнологичная промышленность и цифровая экономика сами становятся крупными потребителями и загрязнителями водных ресурсов.

Жажда «высоких технологий».

Производство микрочипов — основа любой электроники — требует колоссальных объёмов ультрачистой воды. Каждый новый техпроцесс добавляет десятки стадий промывки и литографии, а значит, растёт и расход влаги. Современные фабрики используют воды столько же, сколько целый мегаполис. Схожая ситуация и у дата-центров: серверы и системы искусственного интеллекта нуждаются в постоянном охлаждении. Обучение одной крупной модели ИИ может потребовать миллионы литров воды — цифры сопоставимы с производством сотен автомобилей. Особенно остро это чувствуется в регионах с засухами, вроде Тайваня или Аризоны, где фабрики уже конкурируют за воду с населением.

Загрязнение и отходы.

Промышленность порождает тысячи химических соединений, которые при недостаточной очистке попадают в реки и грунтовые воды. Производство электроники связано с использованием тяжёлых металлов и растворителей, а электронные отходы, гниющие на свалках, выделяют токсины, которые дожди уносят в почву. Даже сельское хозяйство, «подпитанное» удобрениями и пестицидами, вызывает загрязнение рек нитратами и фосфатами. Результат — вода вроде бы есть, но она непригодна без сложной и дорогой фильтрации. По оценкам ООН, до 80% сточных вод в мире всё ещё сбрасывается без должной очистки — и именно прогресс без контроля усугубляет эту статистику.

Невидимый «водный след».

Каждый современный товар и сервис несёт за собой скрытое водопотребление. Один смартфон — это тысячи литров воды на добычу сырья, производство и тестирование. Потоковое видео или работа в облаке — это дата-центры, охлаждаемые водой. Даже майнинг криптовалют или электромобили завязаны на энергетику, где вода используется для охлаждения турбин. Нам эти расходы незаметны, но они складываются в гигантский счёт. Прогнозы показывают: уже через несколько лет только дата-центры будут потреблять миллиарды тонн воды ежегодно.

Вывод. Технологии одновременно спасают и подтачивают водные ресурсы. Главное — баланс: развитие должно идти рука об руку с устойчивым водопользованием. Замкнутые циклы, повторное использование, экологические стандарты — без них даже самые инновационные достижения рискуют подорвать основу, от которой зависит всё живое на планете.

Успешный опыт: вода и технологии в разных странах.

Разберём примеры стран, которые наиболее продвинулись в технологичном управлении пресной водой. От пустынного Израиля до островного Сингапура — это не теория, а рабочие модели, которые уже сегодня держат города и фермы на плаву.

Израиль: водная сверхдержава на технологиях.

Израиль, где ~60% территории — пустыня, превратил хронический дефицит в устойчивую систему за счёт набора взаимодополняющих решений.

- Капельное орошение как стандарт. Точечная подача влаги к корням экономит 30–70% воды и удобрений, повышая урожайность. Практически все поля — от цитрусовых садов до виноградников — на капельном поливе. Хотя глобально этой технологией пользуются единицы, в Израиле это базовая норма.

- Повторное использование сточных вод. Перерабатывается подавляющая часть городских стоков; в ряде агломераций — фактически 100% — и направляется на ирригацию и технужды. Это резко разгружает реки и подземные горизонты.

- Масштабное опреснение. Современные станции обратного осмоса на побережье уже дают сотни миллионов м³ в год, с наращиванием до показателей, покрывающих ощутимую долю национального спроса. Озеро Кинерет теперь не только меньше «черпают», но и дозаправляют опреснённой водой.

- Умные сети и тарифы. Онлайн-датчики ловят утечки, «цифровые» водоканалы управляют балансом, а прогрессивные тарифы воспитывают экономию. Просвещение — от школы до билбордов.

Итог: при росте населения страна тратит существенно меньше природной пресной воды, чем пару десятилетий назад, экспортирует агропродукцию и собственные водные технологии. Формула успеха — комбинация: инновационное орошение + тотальное переиспользование + опреснение + управление спросом.

Сингапур: «четыре национальных крана» — дождь, импорт, NEWater и море.

У города-государства нет крупных природных вод, зато есть инженерная дисциплина. Система Four National Taps балансирует четыре источника:

- Сбор дождевой воды. 17 водохранилищ и сеть каналов аккумулируют сток с ~2/3 площади острова.

- Импорт по трубопроводам. Доля варьируется, встроена в общий баланс.

- NEWater — повторно очищенная вода. Многоступенчатая очистка (микрофильтрация → обратный осмос → ультрафиолетовая обработка) даёт сверхчистую воду для промышленности и кондиционирования; излишки дозированно подмешивают в водохранилища.

- Опреснение. Крупные RO-заводы покрывают значимую часть спроса; параллельно ведутся проекты по снижению энергоёмкости и интеграции ВИЭ (возобновляемые источники энергии).

Технологии подкреплены управлением спросом: прогрессивные тарифы, жёсткие нормы, мощная информационная кампания (включая публичные дегустации NEWater). Домашнее потребление на человека снижается год от года, целевой ориентир — ~130 л/сутки. План к 2060-му: удвоить опреснение и утроить NEWater, чтобы эти два «крана» закрывали львиную долю потребностей.

Вывод: даже без природных рек можно «собрать» надёжную систему из дождя, моря и стоков — если опираться на науку и дисциплину.

ОАЭ: вода из моря… и из воздуха…

В Эмиратах нет рек, дожди редки, но есть крупные инвестиции и технологические пилоты.

- Опреснение как фундамент. Десятки установок вдоль побережья дают 80–90% водопроводной воды. Часто опреснение совмещено с выработкой электроэнергии (используют тепло), развиваются проекты перехода части мощностей на солнечную энергетику. Параллельно тестируют решения по снижению рассола и энергоёмкости.

- Управление осадками. Программа засева облаков увеличивает выпадение дождя в благоприятных условиях на двузначные проценты — весомая добавка к балансу в пустыне.

- Инновации следующей волны. Пилотируются «плавучие фермы дистилляции», конденсирующие испарённую морскую воду без солёных сбросов; развиваются атмосферные генераторы воды на солнечной энергии для фермерских хозяйств и удалённых объектов.

- Контроль спроса. Ограничения на расточительный полив, повышенные тарифы за сверхнорматив, перевод части объектов на оборотную или солоноватую воду.

Итог: при экстремальном климате поддерживается высокий уровень комфорта, а фокус постепенно смещается от «любой ценой» к «устойчивому опреснению» и портфелю источников.

Россия: большие запасы, приоритет — качество и инфраструктура.

Россия — один из мировых лидеров по запасам пресной воды (Байкал, сибирские реки), но ресурсы распределены неравномерно; ключевой вызов — качественная инфраструктура и снижение потерь.

- Модернизация водоснабжения. Новые станции водоподготовки (мембраны, ультрафиолетовая обработка, обезжелезивание) вводятся в десятках регионов, растёт доля населения с качественной водой из централизованных сетей.

- Цифровизация водоканалов. «Умные» счётчики и датчики давления/утечек, платформы мониторинга сокращают традиционно высокие потери, ускоряют реакцию на аварии, снижают неучтённый расход.

- Замкнутые циклы в промышленности. Нефтегаз, металлургия, химия внедряют оборотное водоснабжение и повторное использование. На месторождениях переходят на закачку очищенной пластовой воды вместо речной; НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) добиваются 90–95% оборотной воды, строят мембранные биореакторы, кратно сокращают забор из рек.

- Точное земледелие. Растут площади капельного и автоматизированного полива с датчиками влажности. Это снижает избыточный полив и энергозатраты — особенно важно в засушливые годы.

Проблемы есть: локальные дефициты на юге и в отдельных регионах, изношенные сети в малых городах, очаги исторического загрязнения. Но тренд положительный: внимание смещается к качеству, учёту, эффективности. Параллельно обсуждается стратегический потенциал «водной ренты» через экспорт водоёмкой продукции (зерно, гидроэнергия, древесина) — при безусловном приоритете устойчивости и охраны экосистем.

Что объединяет успешные кейсы?

Устойчивое водоснабжение — это портфель решений, а не одна «чудо-технология»:

- Экономия у потребителя: умное орошение, прогрессивные тарифы, просвещение.

- Новые источники: опреснение, сбор дождевой воды, генерация из воздуха.

- Круговорот в хозяйстве: повторное использование стоков, замкнутые циклы на предприятиях.

- Цифровое управление: датчики, аналитика, быстрый ремонт и прозрачно управляемые сети.

Израиль, Сингапур, ОАЭ и Россия показывают разные конфигурации одного принципа: технологии + управление + культура экономии. Такой набор позволяет «делать воду» здесь и сейчас — и при этом не проедать будущие запасы.

Вывод: технологии и будущее пресной воды.

Пресная вода — это основа жизни и развития. В 21 веке её сохранение напрямую зависит от того, насколько мудро мы используем достижения науки и техники. У человечества уже есть инструменты, чтобы избежать глобального водного коллапса — важно лишь направить прогресс в правильное русло.

Ключевые направления очевидны:

- Эффективность в сельском хозяйстве. Умные системы орошения и агро-технологии способны резко сократить расход воды без потери урожайности.

- Круговой водооборот. Повторное использование городских и промышленных стоков должно стать нормой: это не только увеличивает объём доступной воды, но и снижает загрязнение рек.

- Альтернативные источники. Опреснение, сбор дождя и даже генерация влаги из воздуха уже работают и будут дешеветь, помогая засушливым регионам.

- Цифровое управление. Датчики и «умные» водоканалы делают систему прозрачной: сразу видно, где течёт, где теряется, где загрязняется.

- Экологичные технологии. Зеленые стандарты на фабриках, экономичное охлаждение дата-центров, переработка электронных отходов уменьшают «водный след» прогресса.

Технологии сами по себе не решат всё — нужны политика, образование и международное сотрудничество. Но именно научные и инженерные решения дают шанс разорвать порочный круг «рост населения → дефицит → экологический ущерб».

Если человечество сделает ставку на эффективность, круговой цикл и экологичность, вода перестанет быть причиной кризисов и станет примером того, как объединённые усилия помогли преодолеть глобальный вызов. Ведь сохранить воду — значит сохранить саму жизнь.