Вспомните (кто может) простенькие аркады конца 80-х: пиксельная графика, пара кнопок, чёткие правила — прыгай, стреляй, побеждай. Но с тех пор игры проделали поразительный путь. Сегодня мы надеваем VR-шлем, и мир вокруг исчезает: теперь вы внутри не просто наблюдатель, а полноценный участник событий. Вы можете наклониться, взять объект руками, разговаривать с NPC (персонаж в играх, которым управляет не игрок, а компьютер) и даже стрелять из лука так, как будто держите его в руках.

Игровые механики — это сердце любой игры. Именно они определяют, что игрок может делать, как он это делает и почему это приносит удовольствие. За последние четыре десятилетия они менялись вместе с технологиями: вместе с графикой, контроллерами, сетями и искусственным интеллектом. Но дело не только в «железе» — менялись и идеи. Игры научились рассказывать истории, уважать выбор игрока, удивлять сложностью, вовлекать в исследование и даже обучать.

В этой статье мы отправимся в путешествие по ключевым этапам этой эволюции — от 2D до VR-симуляторов, от линейных уровней до открытых миров, от простых алгоритмов до игровых ИИ и обсудим:

- как менялся инструментарий игрока — от геймпада до трекинга жестов;

- как эволюционировали жанры, диалоги, системы прокачки и открытые миры;

- почему сетевая игра навсегда изменила подход к дизайну;

- и куда ведут нас сегодняшние тренды — процедурная генерация, AI и XR-геймплей.

Будет и ностальгия, и немного гик-аналитики, и конкретные примеры — от Super Mario Bros. до Half-Life.

Конец 1980-х – 1990-е: эра 2D и зарождение 3D.

Поздние 80-е и 90-е — время, когда игровые механики формировались буквально на голом энтузиазме. Технические ограничения были жёсткими: простая графика, малый объём данных, минимальное количество кнопок. Но именно в этих условиях появились жанры, которые до сих пор остаются фундаментом индустрии.

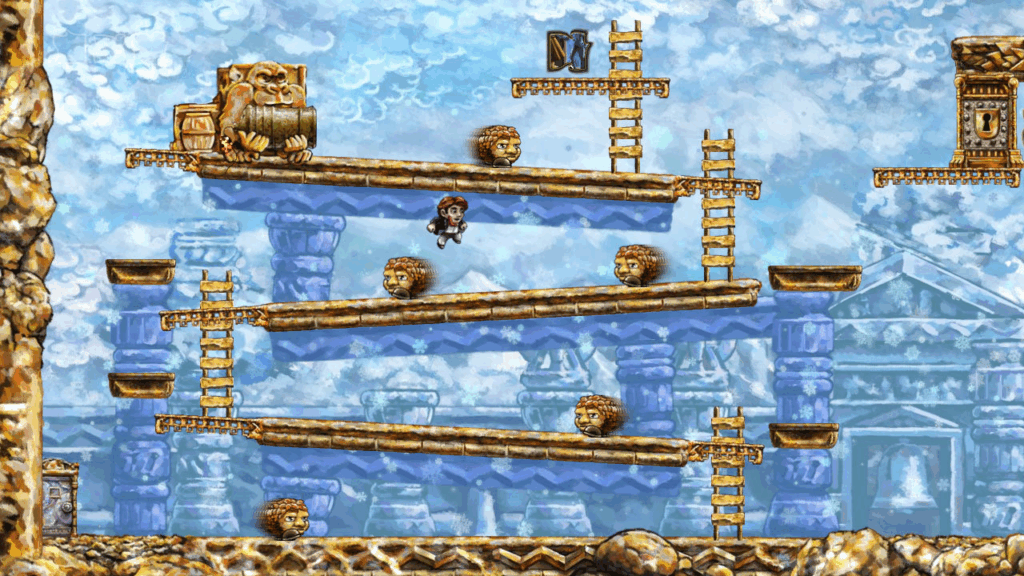

Центром внимания были 2D-платформеры: Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog, Prince of Persia. Казалось бы — бег, прыжок, враги, финиш. Но внутри этих простых формул скрывались десятки нюансов: инерция движения, тайминги, секреты, повторяемость попыток. Это была эпоха высокой сложности и минимальной помощи игроку — мало жизней, почти никаких сохранений. Чтобы пройти игру, нужно было не просто играть — нужно было научиться играть.

Параллельно развивались ролевые игры (RPG), которые впервые дали игроку возможность накапливать опыт, улучшать характеристики персонажа, выбирать снаряжение и исследовать мир. Final Fantasy, Zelda, а чуть позже — Fallout и Baldur’s Gate предложили сюжет, квесты, диалоги, где выбор игрока имел значение. Это были первые шаги к персонализированному игровому опыту.

В стратегиях, таких как Dune II, Warcraft и StarCraft, появились совсем иные механики: управление отрядами, постройка баз, сбор ресурсов. Игры требовали планирования, многозадачности и скорости принятия решений. Здесь акцент сместился с навыков управления персонажем на управление системой.

С технологическим ростом пришла и эволюция восприятия. Wolfenstein 3D и Doom предложили псевдо-3D и вид от первого лица, изменив саму точку зрения игрока. А затем, с выходом Super Mario 64 и The Legend of Zelda: Ocarina of Time, объём стал реальным. Впервые появилось свободное перемещение в трёхмерном пространстве, управление камерой и ощущение открытости. Это было не просто техническим достижением — это изменило язык взаимодействия с игрой.

К концу десятилетия механики усложнились: появилась вариативность, нелинейность, элементы симуляции. Даже искусственный интеллект, пусть и простой, начал реагировать на игрока: в Metal Gear Solid враги слышали шаги, замечали движение, искали нарушителя. Это было началом геймплея, зависящего не только от действий, но и от поведения.

Игры стали умнее, масштабнее и разнообразнее. Но главное — они начали давать игроку свободу. Не полную, но достаточную, чтобы почувствовать: от тебя действительно что-то зависит.

2000-е: погружение в 3D-миры, онлайн-революция и новые идеи.

Начало 2000-х открыло новую страницу в истории игр. Индустрия уверенно шагнула в полноценное 3D, а онлайн-гейминг стал массовым явлением. Появились мощные графические ускорители, новые движки вроде Unreal Engine 2 и Source Engine, которые позволили внедрить реалистичную физику, продвинутый ИИ и сетевой мультиплеер.

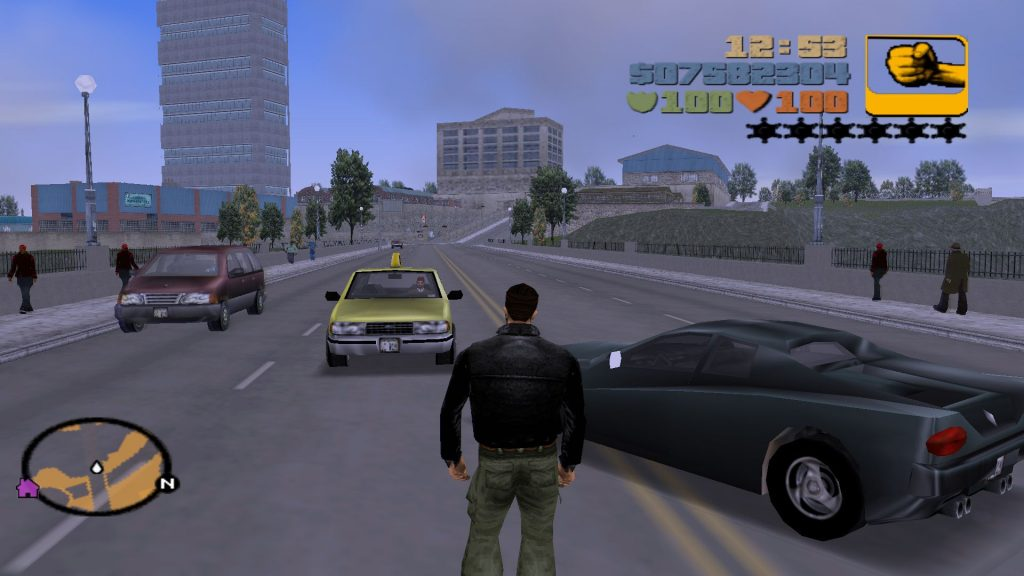

Один из главных прорывов десятилетия — появление открытых миров. В 2001 году Grand Theft Auto III впервые предложила живой, реагирующий на игрока город. Можно было передвигаться, выбирать задания, просто исследовать — линейный сюжет больше не диктовал каждый шаг. Эта философия «песочницы» изменила подход к геймдизайну: игрок сам создаёт свой опыт, а разработчики — только задают рамки.

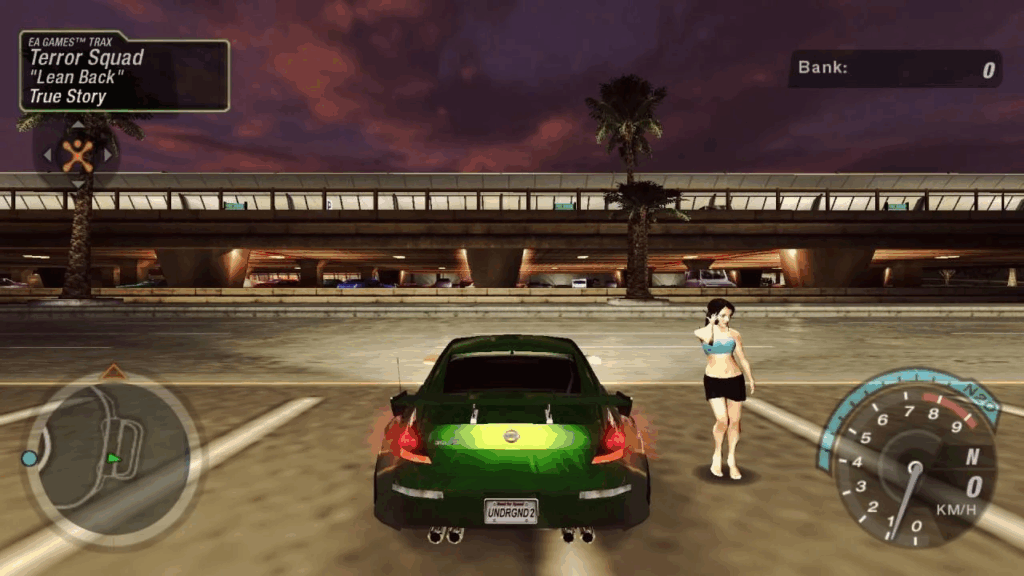

Следом за GTA, open-world-механики начали появляться в других жанрах: от RPG (Morrowind, Gothic) до гонок (Need for Speed: Underground 2). В миры добавлялись побочные квесты, секреты, коллекционные предметы, а иногда — и динамические события вроде смены дня и ночи. Игровой мир становился живым, а взаимодействие с ним — многоуровневым.

Не менее важным стало развитие физики в геймплее. Half-Life 2 (2004) внедрила движок Havok, и объекты обрели вес, инерцию, трение. Головоломки, основанные на физике, стали частью игрового процесса: нужно было строить, двигать, бросать, использовать окружение, а не просто нажимать на кнопки. Это дало игрокам новый тип взаимодействия — логичный, чувственный и вариативный.

Визуально игры стали атмосфернее: тени, свет, шейдеры, реалистичное освещение позволили добавлять в геймплей элементы ужаса, напряжения и неожиданности. Doom 3 (2004), например, строил механику на ограниченной видимости, где использование фонарика превращалось в стратегическое решение.

Настоящей революцией стало массовое распространение онлайна. Если в 90-е сетевой режим был редкостью, то в 2000-х мультиплеер стал центральным элементом десятков игр. World of Warcraft (2004) превратил MMORPG в культурное явление: игроки жили в огромном мире, прокачивали персонажей, кооперировались, сражались, торговали. Впервые появилась идея долгосрочной игровой привязанности, где прогресс героя тянется месяцами.

Шутеры тоже ушли в онлайн: Counter-Strike, Battlefield, Halo 2 предложили командный геймплей с живыми противниками, а разработчикам пришлось переосмыслить дизайн карт и баланс — появились симметричные уровни, механики классов и специализаций. ИИ отступил, но на его место пришло социальное взаимодействие: чаты, кланы, соревновательные режимы.

К концу десятилетия сформировалась киберспортивная сцена — Dota, CS, StarCraft начали проводиться на турнирах, что повлияло на геймдизайн: игры становились глубже, точнее, с жёсткой балансировкой под скилл.

А однопользовательские игры не остались позади. F.E.A.R. и Halo 2 показали, как может работать более «умный» ИИ: враги использовали укрытия, обходили с фланга, реагировали на действия игрока. Half-Life 2 подарила геймерам одного из первых по-настоящему живых спутников — Алекс, которая не только стреляла по врагам, но и сопровождала игрока как полноценный персонаж.

В это же время появилось новое управление. В 2006 году Nintendo выпустила Wii — консоль с контроллером, отслеживающим движение. Игроки размахивали руками, как теннисной ракеткой, прыгали, махали мечом, и геймплей вышел за пределы экрана. Wii Sports вовлекла даже тех, кто раньше не играл вовсе — механики стали физически ощутимыми.

В 2007 вышел первый iPhone — и хотя тогда ещё сложно было предсказать масштаб влияния сенсорных экранов, перестройка под тач-ввод и мобильность была уже в пути. Впрочем, о мобильной революции — позже.

Игры 2000-х задали архитектуру современного геймдизайна. Чтобы это почувствовать, достаточно вспомнить:

– San Andreas объединила открытый мир, сюжет и прокачку персонажа;

– The Sims создала симуляторы повседневной жизни;

– Portal доказала, что одна простая идея (портал) может стать основой великой игры;

– Minecraft в 2009-м дал игроку песочницу с полной свободой, процедурной генерацией и творчеством — и стал предвестником новой эпохи.

Итог: в 2000-е игры стали серьезнее, сложнее, глубже и масштабнее. Появилась свобода, физика, онлайн, выбор, тактика, персонализация — и чувство, что игра теперь может быть чем угодно. Но впереди был новый рубеж: игры, которые влезают в карман, распространяются бесплатно и живут годами на серверах. Начиналась эра 2010-х…

2010-е: мобильная революция и F2P

В 2010-е игры окончательно перестали быть нишевым увлечением. Благодаря смартфонам, цифровой дистрибуции и новым моделям монетизации гейминг стал по-настоящему повсеместным.

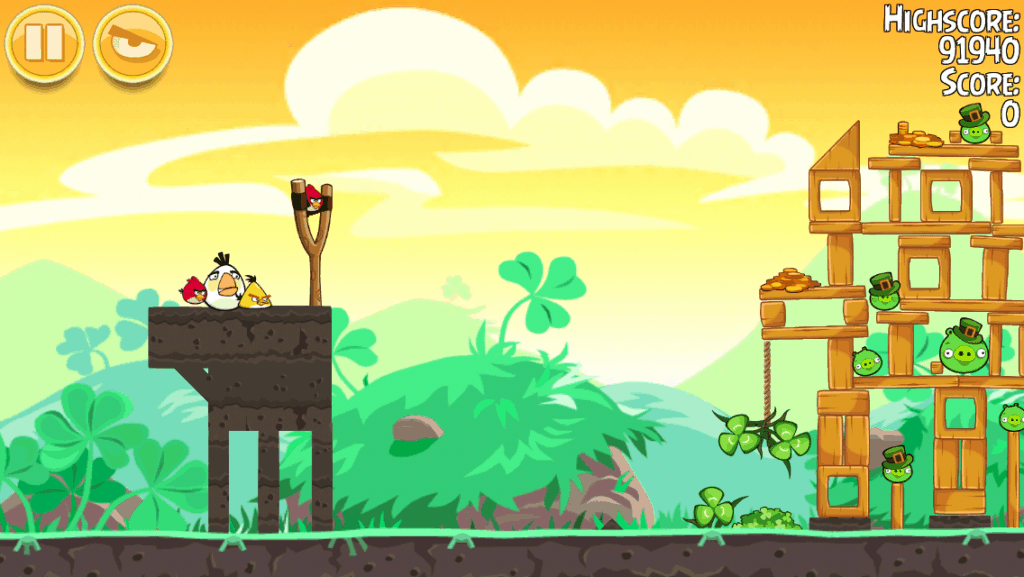

Начнём с мобильной революции. Смартфоны стали массовыми, а вместе с ними — и мобильные игры. Angry Birds, Fruit Ninja, Temple Run показали, что простое сенсорное управление может увлечь миллионы. Жанры подстраивались под короткие сессии: аркады «в одно касание», раннеры, головоломки «три в ряд». Дизайн уровней упростился: 5–10 минут геймплея на ходу, без жёстких наказаний за ошибки, с плавной кривой сложности и встроенным обучением.

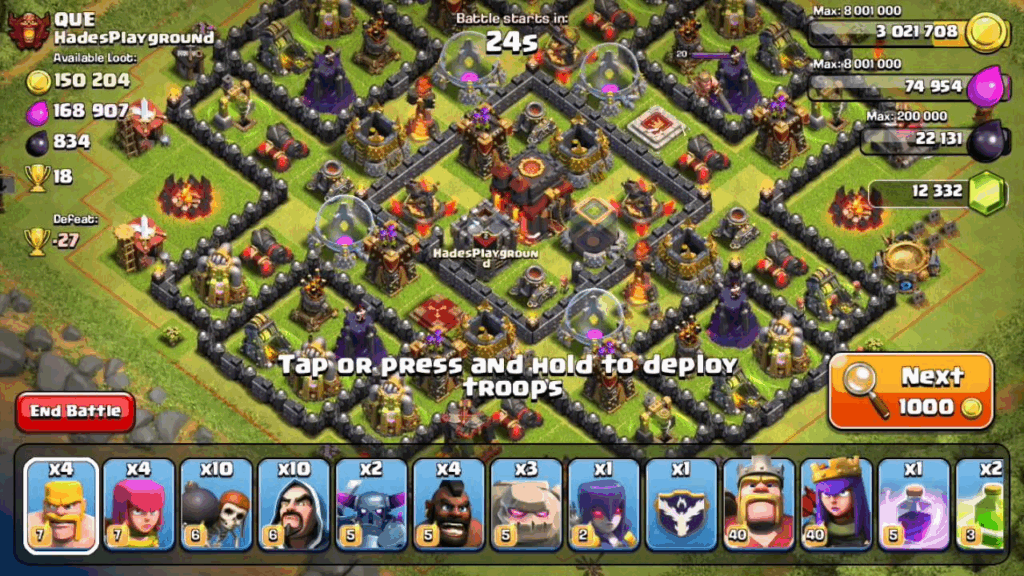

Параллельно взлетела модель free-to-play (F2P) — условно-бесплатные игры с монетизацией через внутриигровые покупки. Вместо того чтобы продать игру один раз, разработчики удерживали игрока неделями, предлагая донаты за ускорение прогресса, косметику или ресурсы. Возникли ежедневные задания, таймеры на действия, системы приглашений друзей — всё ради удержания внимания. Candy Crush Saga, Clash of Clans, World of Tanks — эти игры работали как сервис, получая регулярные обновления и сезонные события. Успех стал измеряться не продажами, а временем, проведённым в игре, и уровнем вовлечения.

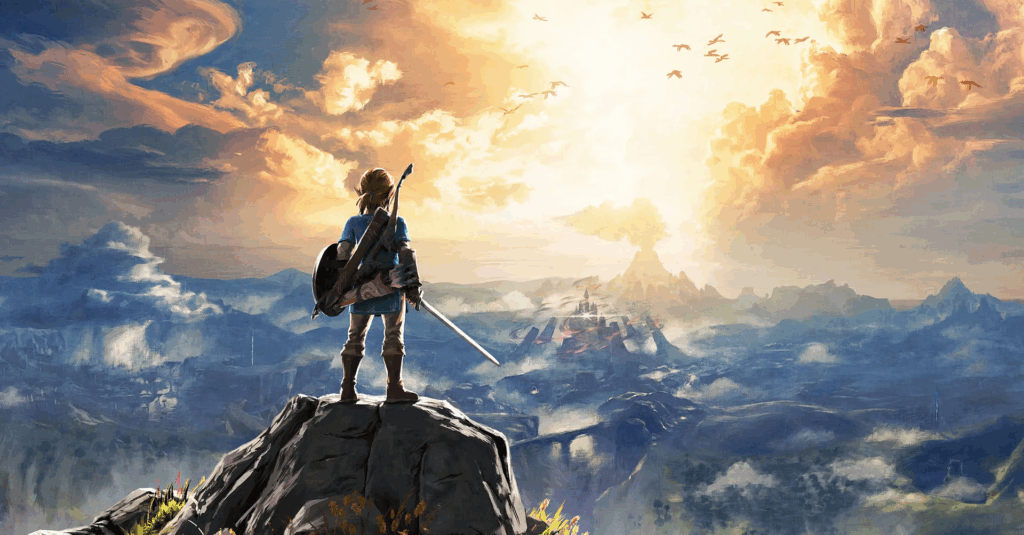

Тем временем на ПК и консолях шёл свой процесс. Открытые миры стали почти стандартом. Skyrim, The Witcher 3, GTA V, Metal Gear Solid V — все они предлагали максимум свободы и минимум ограничений. Игрок сам выбирал, куда идти, в каком порядке выполнять задания и как решать задачи. Проект Breath of the Wild (2017) вообще разрушил линейную структуру — игру можно было пройти, едва начав.

ИИ продолжал развиваться, пусть и не революционно. NPC стали частью плотной симуляции: горожане, трафик, случайные события — всё это создавало иллюзию жизни. В Batman: Arkham враги уже действовали в команде, использовали гаджеты и вызывали подмогу. Появились геймплейные дирижёры, как в Left 4 Dead, где игра подстраивала ритм событий под действия команды, вводя идею адаптивной сложности.

Диалоги и сюжет вышли на новый уровень. Озвучка, анимация лиц, разветвлённые реплики и моральные выборы с последствиями стали нормой. Mass Effect, Telltale’s The Walking Dead, Detroit: Become Human — все они предлагали сюжеты, где игрок чувствует себя соавтором. Пусть выборы и ограничены заранее прописанными сценариями, эффект погружения был колоссальным по сравнению с 90-ми.

Отдельного внимания заслуживает инди-сцена. Благодаря платформам вроде Steam и мобильных сторах небольшие команды получили доступ к глобальной аудитории. Это дало толчок к экспериментам. Braid, Limbo, Papers, Please, Undertale — игры, которые переосмыслили механику и жанр, а иногда даже разрушали четвёртую стену. Процедурная генерация, гибридные форматы, ретро-визуал с современной глубиной — именно здесь рождались самые смелые идеи десятилетия.

Нельзя забыть и о заре VR-гейминга. С выходом Oculus Rift и HTC Vive виртуальная реальность снова вошла в обиход — теперь уже не как мечта, а как устройство в доме. Beat Saber, Superhot VR, Boneworks предложили механики, основанные на движении тела, пространстве и ощущении присутствия. Это было продолжение идей Wii, но с новым уровнем погружения. VR пока оставался нишей, но спектр взаимодействия расширился — теперь важны стали не только нажатия, но и движения, наклон головы, положение рук.

Всё это происходило на фоне расцвета мультиплеера и стриминговой культуры. Fortnite стал не просто игрой, а медиафеноменом: баттл-рояль, строительство, внутриигровые события, кроссплатформенность. Игры начали жить после релиза: регулярные обновления, сезоны, коллаборации с брендами. Это был новый подход: игра как постоянно обновляемая среда, а не завершённый продукт.

В итоге 2010-е превратили игры в универсальное пространство опыта: от хардкорного «соулслайк» с миллионом смертей до медитативного симулятора фермера. От интерактивной драмы до кубической песочницы. От 5-минутной сессии в метро до десятков часов в открытом мире.

Механики стали адаптироваться под любые устройства, сценарии и типы игроков. И это была лишь подготовка к следующему витку — десятилетию, в котором технологии начали стираться с границ между реальностями.

2020-е: VR, AR и ИИ — новые горизонты геймплея

Десятилетие 2020-х продолжает и развивает ключевые тренды предыдущих лет, но вместе с тем открывает принципиально новые направления. Игры становятся не просто развлечением, а интерактивной средой, в которой технологии, тело игрока и цифровые миры сливаются в единое целое. VR, AR и искусственный интеллект выводят механику на новый уровень.

VR: полное погружение.

С появлением автономных устройств вроде Oculus Quest 2 (2020), виртуальная реальность стала доступнее — без проводов, без мощного ПК, а значит, и без барьера для входа. Ключевым моментом стала Half-Life: Alyx — первая по-настоящему AAA-игра, созданная исключительно для VR. В ней не просто перенесли знакомые действия в шлем — всю механику построили вокруг тела игрока: перезарядка руками, стрельба из-за укрытий, поиск патронов в ящиках. Такие действия невозможны на клавиатуре — они рождаются из самого факта присутствия в виртуальной сцене.

Другие VR-проекты, как Boneworks и Blade & Sorcery, сделали акцент на физическую симуляцию: каждый предмет имеет вес, трение, поведение в пространстве. Удары, захваты, прыжки — всё стало тактильным и естественным. VR-игры перестали быть демками, теперь это полноценные игровые системы, с правилами, контентом и опытом, не похожим ни на одну традиционную платформу.

AR: соединяя игру и реальность.

Дополненная реальность пока не столь массовая, но уже формирует новую парадигму взаимодействия. Pokémon Go по-прежнему актуальна и вдохновляет разработчиков на создание игр, встроенных в физический мир: камера, геолокация, и вот — парк превращается в поле битвы. С выходом AR-гарнитур (вроде грядущих Apple Vision Pro и аналогов) можно ожидать взрыв роста AR-геймплея: совместные миссии на улице, задания в реальных районах, квесты на основе окружающей среды.

ИИ: генерация, адаптация и поведение

Самый впечатляющий рывок — в области искусственного интеллекта и процедурных технологий.

- процедурная генерация шагнула вперёд. Уровни, квесты, диалоги, даже целые миры — всё может быть создано под игрока. В рогаликах (Hades), стратегиях, RPG — контент не повторяется, а адаптируется в реальном времени;

- разработчики начали внедрять нейросети для общения с NPC — в некоторых песочницах уже тестируют персонажей, способных понимать речь и отвечать не по скрипту;

- ИИ-дирижёры, как в Left 4 Dead, стали основой для адаптивной сложности — враги не просто становятся сильнее, а подстраиваются под стиль игрока, реагируют на привычки и успехи;

- в современных играх ИИ-компаньоны вроде Алекс в The Last of Us Part II уже ведут себя как настоящие напарники: слышат звуки, зовут по имени, паникуют при опасности;

Это не просто алгоритмы — это формирование поведения, приближающего NPC к живым участникам игрового процесса.

Технологии, стирающие границы.

Современные консоли (PS5, Xbox Series) и движки (Unreal Engine 5) позволяют создавать миры без загрузок, с реалистичной графикой, глобальным освещением, трассировкой лучей. Влияние очевидно: погони, исследования, переходы между локациями стали бесшовными, что усиливает ощущение непрерывного действия.

Облачные технологии, пусть пока и не массовы, открывают перспективы: симуляции с тысячами игроков, физика, рассчитанная на серверах, бесконечные живые миры. Пока это эксперименты — но уже не фантастика.

Геймер — соавтор.

Вместе с технологиями развивается и идея метавселенных: Roblox, Fortnite, Core — это уже не только игры, но платформы, где игроки создают свои миры, сценарии, мини-игры. Механики становятся модульными, редактируемыми, настраиваемыми. Будущее, в котором пользователь — это не только игрок, но и дизайнер, сценарист и режиссёр, становится реальностью.

Чем отличаются игровые механики сегодня?

После всего сказанного логично спросить: чем современный геймплей принципиально отличается от того, каким он был десятилетия назад? Ниже — сравнение ключевых аспектов тогда и сейчас, чтобы увидеть путь, который прошла игровая мысль.

Взаимодействие с миром.

- Раньше: окружение — просто декорация или набор препятствий. В 80–90-х игрок мог нажать кнопку, подобрать предмет — и на этом всё.

- Сейчас: почти каждый объект интерактивен. Можно разрушать стены, перестраивать окружение, влиять на физику и ландшафт. Мир стал экосистемой, в которой игрок — не наблюдатель, а активный участник.

Искусственный интеллект.

- Раньше: враги действовали по шаблону — шли влево-вправо, атаковали при контакте.

- Сейчас: ИИ оценивает ситуацию, действует в команде, подстраивается под стиль игрока. NPC живут своей жизнью: у них есть распорядок дня, эмоции, социальные связи. А в некоторых играх — уже начинают импровизировать, реагируя на речь и поведение игрока.

Прогрессия персонажа.

- Раньше: прокачка — прерогатива RPG. В остальном — линейное прохождение.

- Сейчас: системы развития есть везде. Навыки, снаряжение, репутация, моральный выбор. Прогресс стал гибким и персонализированным: игрок сам выбирает стиль, специализацию, путь развития.

Открытые миры и нелинейность.

- Раньше: один путь, одна задача, линейная структура.

- Сейчас: открытый мир — это не декорация, а набор механик. Побочные квесты, случайные события, изменение мира действиями игрока. Появилось ощущение, что игра живёт своей жизнью, а ты в ней — свободный участник.

Диалоги и сюжет.

- Раньше: текстовые экраны, минимальное влияние на сюжет.

- Сейчас: интерактивные драмы, разветвлённые диалоги, адаптивный сюжет. Варианты фраз, моральные дилеммы, реакции NPC. Даже интонация и тайминг становятся частью механики общения.

Свобода игрока.

- Раньше: один способ решения — пройти, победить, выжить.

- Сейчас: множество вариантов: можно пробраться скрытно, атаковать в лоб, обойти или вообще избежать конфликта. Игры поощряют нестандартные подходы, креативность, эксперименты. Даже сюжет стал необязательным — многие проекты строятся вокруг выбора и самоопределения игрока.

Сложность и доступность.

- Раньше: сложность — наказание, искусственное продление игры.

- Сейчас: сложность — гибкий инструмент дизайна. Есть уровни сложности, адаптивные механики, настройки доступности для людей с особыми потребностями. Игрок может выбрать: хочет он вызова или просто историю. Сложность — это осознанный выбор, а не барьер.

Заключение.

Эволюция геймплейных механик — это захватывающая история о том, как технологии и креативность дизайнеров шаг за шагом меняли наше представление об играх. От простых пиксельных приключений, где многое дорисовывало воображение, мы пришли к трёхмерным мирам, порой неотличимым от фантастических снов.

На этом пути игры научились:

- понимать игрока и учитывать его стиль;

- предлагать свободу в выборе решений и маршрутов;

- соединять миллионы пользователей по всему миру в живых, динамичных мирах.

Сегодняшний геймплей отличается глубиной, вариативностью и персонализацией. Игроку доступно почти всё, что он способен представить — и порой даже больше.

И всё же цель осталась прежней: увлечь, вовлечь, подарить переживание. Просто инструменты стали тоньше, сложнее и изобретательнее.

Смотря на тренды вроде ИИ, VR, AR, процедурных вселенных, можно уверенно сказать: индустрия только набирает обороты. Возможно, через десятилетие мы будем вспоминать 2020-е с тем же тёплым удивлением, с каким сегодня оглядываемся на эпоху 90-х.

Игровая эволюция не останавливается. И следующая глава, которую напишут дизайнеры, игроки и технологии — обещает быть не менее захватывающей.